Manipuler sa ventilation sans stratégies ventilatoires individualisées et contre performance

- cyrilricci

- 8 oct. 2025

- 9 min de lecture

Introdcution

S'il ne fait maintenant plus débat aujourd'hui auprès des scientifiques ouverts à de "nouvelles approches" et les athlètes professionnels "engagés" dans le protocole Ventilatory Strategies & Training, que des stratégies ventilartoires individulaisées et contextualisées peuvent améliorer la performance, la tentation est grande pour d'autres d'expérimenter par eux-mêmes une manipulation de leur ventilation dans l'espoir d'en tirer un bénéfice

La diffusion de l'étude; Ricci, C., & Bouverot, Z. (2025). Effects of Respiratory Muscle Training and Ventilatory Strategies on the Performance of Professional Cyclists. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.16645438; à largement contribué à populariser l’intérêt de l’entraînement ventilatoire et l’impact de stratégies ventilatoires sur la performance sportive.

L’un des principaux points de crispation autour de la ventilation et de la performance sportive, entre scientifiques partisans et non-partisans, réside dans l’évaluation du rapport bénéfices/risques d’une application non supervisée, la transférabilité des effets du laboratoire au terrain, et l’hétérogénéité des réponses individuelles

Au centre de ce dernier, le risque de maniupuler sa ventilation en baissant sa fréquence ventilatoire de façon trop importante et non controlée, ce qui engendrerait une augmentation de la pression partielle en Co2, ce qui serait dangereux pour la santé.

L'autre point majeur de désaccord porte sur le fait que d'apres une partie des scientifiques ayant eu voix au chapitre dans les années 90-00, la ventilation n'augmenterait pas la Vo2 max.

Ce dernier point est faux !

D'une part, l'étude pré-cité le démontre, meme si elle n'augmente le Vo2 max "seulement" de 3,4% sur un groupe de 10 athlètes (90 ml/min/kg pré étude Vs 93,5 ml/min/kg Post), ceci est "remarquable sur une population comme celle-ci

D'autre part, il est totalement partial et loin d'etre réaliste de prendre comme seul marqueur de la performance l'élévation de Vo2 max

Si ce dernier est un proxy consensuel de performance en endurance (robuste et reproductible) il faut, si l'on souhaite etre objectif, associer le niveau de Vo2 max à la puissance produite .

Je vous invite à lire l'étude afin de vous fair votre propre avis ici

Mais revenons en au point de crispation cité en préambule concernant pèle mêle PaCo2, Rf....

Je reformule donc les objections d'une partie du continum scientifqiue à savoir:

"Baisser de façon volontaire sa fréquence ventilatoire et faire dériver sa pression partielle en Co2 peut etre dangereux"

Ce à quoi, je répondrais, oui c'est vrai ......

Mais comme pour le Vo2 max qui n'augmenterait pas (ce qui est faux) et qui signfierait donc qu'il n'y a pas d'améliorations de performances, l'approche de ces scientifiques est bien trop réductrice et incomplète

Je ne leur jète pas la pierre, car la science avance, et comme une vérité de Lapalisse :

"on ne peut pas connaitre ce que nous n'avons pas encore découvert".

Par contre, une fois que les preuves sont apportées, il faut etre capable, quand on se revendique de la science, de reconnaitre que l'on s'est trompé....

Pour information, un scientifique qui ne se trompe pas est un scientifique qui ne cherche pas

Revenons en donc a cette PaCo2 et les risques pour la santé que je ne vais pas décrire ici tellement ils sont bien établis et ne souffrent d'aucune contestation que ce soit.

Mais prendre le problème uniquement sous le prisme Rf qui baisse = PaCo2 qui monte drastiquement au point d'en devenir un risque pour la santé est très loin de la réalité décrite dans l'approche, certes je l'accorde, totalement novatrice, de l'utilisation de stratégies ventilatoires individualisées comme celles utilisées et travaillées dans le protocole Ventilatory Strategies & training

Et, bien qu'il soit exact qu'une partie de cette approche réside sur l'ajustement d'une Rf abaissée adjointe à un volume courant adapté pour une ventilation minute "relativement" similaire.

Il n'en depeure pas moins que les enjeux et les subtilités résident bien dans la dernière phrase, oû la potentialisation de l'effet Bohr améliore l'extraction de l'oxygène au niveau musculaire (faits établis et unanimement reconnus dans les sciences).

Cette pouvoir oxydatif supérieur couplé à la baisse du cout de la ventilation (Cout Energétique lié à la baisse de la Rf) va mécaniquement baisser le cout énergétique global (il faut aussi parler de la baisse du CE du métaboréflexe)

Après cette longue introduction ou il était nécessaire de bien asseoir le débat, revenons en à l'objet de cet article.

Pouvons nous manipuler notre ventilation sans stratégies ventilatoires individualisées et avoir des améliorations nettes et durables de performance ?

Oui, statistiquement ce n'est pas impossible, mais c'est aussi probable que gagner au loto.

Bien que je documente assez largement mes travaux sur le sujet; en lisant scrupuleusement mes articles, en écoutant les podcasts et en ayant des connaissances anatomiques et physiologiques sur le système ventilatoire, on peut etre tenté par s'essayer par soi-meme....

Dans cet article nous allons observer le cas d'un athlète cochant toutes ces cases.

Découvrons donc son profilage physiologique complet afin d'observer comment sa manipulation ventilatoire à limité sa performance

Le profilage physiologique complet

L'athlète : Cycliste Master de très haut niveau de 42 ans , 183cm, 68,5 kg, médecin formé dans les sciences de sport

De part sa formation académique initiale, sa volonté de formation continu sur les sciences du sport et de l'optimisation de la performance sportive, proposant lui meme au sein de sa clinique des profilages physiologiques, ce dernier avait donc toutes les capacités requises pour s'aventurer à cette manipulation ventilatoire.

Overview

Cette overview initiale confirme le très haut niveau de performance de cet athlète avec 375w atteint à Vo2 max sur un test par pallier de 25w / 2' avec incrément initial de 40w sous VT1 de 4'

Tests de Spirométrie statique initiaux

Systématiquement, l’évaluation complète de la fonction inspiratoire est réalisée avant puis après le profilage

Ces deux mesures distinctes permettent d’observer les effets de l’effort sur la ventilation

Cette exploration, statique et prépondérante dans l’orientation et l’appréciation des capacités inspiratoires et expiratoires de l’athlète

Dans cet article, nous n’allons pas détailler l’exploration des capacités ventilatoire, pas plus que celle du système cardio-vasculaire, ni celle du système musculaire.

Ceci est effectivement bien l’objet du profilage physiologique mais pas de l’article en question

Néanmoins, pour pouvoir apprécier le déroulé de ce dernier, il était nécessaire d’avoir toutes les informations sur la ventilation en préambule.

Profil de perfromance ventilatoire

Une très grande partie de l’amélioration des performances sportives à travers le prisme de l’utilisation de stratégies ventilatoires trouve sa source dans ce profil de performance ventilatoire

L ’idée est d’associer des zones prescriptives de puissance à :

Un volume courant idéal

Une fréquence ventilatoire idéales

Une ventilation minute résultante

Ce profil individuel de performance ventilatoire est établi grâce à l’analyse des deux tests de spirométrie statiques ainsi qu'à l’observation de la capacité dynamique mesurée lors du test

Ramp test

Si cet article présente le risque de manipulation de la ventilation de façons non maîtrisées car définies de façon individuelle comme pouvant être source de contre-performance, c’est pour mieux appréhender ce qui va suivre .....

L'athlète s'est dit surpris a la fin du test car il était "bien" et sur les 30 dernières secondes du pallier tout s'est dégradé "d'un coup"

Ceci est facilement observable sur le RPE déclaré, il apparait un "gap" entre le pallier 350 et 375w

Si on devait résumer, il manquerait un pallier; l'athlète passe de 8/10 à 10/10 sur les 30 dernières secondes du pallier 375.

Selon la cinétique globale de l’évolution du RPE à travers l’incrémentation progressive des paliers de puissance, nous devrions finir à 400w.

Ceci qui est tout à fait cohérent avec ses capacités initiales mesurées longitudinalement au cours de sa saison.

Mais alors pourquoi un tel phénomène ?

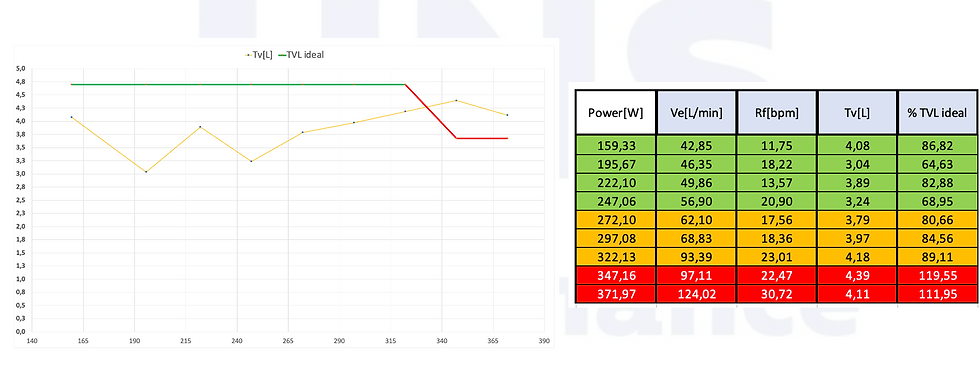

Une partie de la reponse se trouve dans ce benchmark ci dessous et l'autre dans son profil de performance ventilatoire

Bien que cet athlète connaisse parfaitement les mécanismes physiologiques et que la baisse de la fréquence respiratoire (Rf) soit un proxy avéré d’une diminution du coût énergétique, donc potentiellement de la performance, l’absence d’une maîtrise fine de l’ajustement de la Rf, associée à un volume courant (Tv) idéal pour assurer une ventilation minute (VE) appropriée, l’a conduit à une sous‑ventilation.

Jusqu’à l’approche du seuil d’inadaptation ventilatoire (VT2/RCP), cela n’a pas eu de grandes conséquences, même plutôt positives ; l’entrée dans cette zone de transition et d’instabilité métabolique a toutefois été « fatale ».

En laissant s’accumuler une trop grande quantité de CO2 avant VT2, générant une acidification sanguine excessive, il n’a pas pu, lorsqu’il a basculé dans l’instabilité, même en augmentant sa RF dans les trente dernières secondes du palier, contrer le CO2 « non métabolique » issu du tamponnement des ions H+ par le système bicarbonate (processus déjà présent entre VT1 et VT2), tandis que le CO2 « métabolique » persistait via les décarboxylations du cycle de Krebs.

S’ il avait adapté sa fréquence ventilatoire plus tôt, en maintenant un couple Rf–Tv assurant une VE proportionnée aux besoins d’élimination du CO2, il aurait probablement évité la sous‑ventilation et la dérive acide associée.

Si l'on se réfère à son profil de performance, la ventilation minute attendue à 350 W aurait dû se situer autour de 135 L·min⁻¹.

Or, il n’affichait que 97 L·min⁻¹.

La fréquence respiratoire (Rf) idéale pour cet athlète à cette intensité se situe entre 30 et 34 c·min⁻¹, là où 23 c·min⁻¹ ont été mesurés au test.

Son volume courant (Tv) à 4,3 L est, lui, cohérent avec sa cible mécanique et son économie ventilatoire; c’est donc la Rf trop basse qui a comprimé la VE.

Concrètement, avec Rf = 23 c·min⁻¹ et VT = 4,3 L, la VE reste autour de 97–99 L·min⁻¹, insuffisante pour éponger la production de CO2 qui s’emballe à l’approche de VT2.

Le retard ventilatoire ainsi créé a favorisé l’élévation de PaCO2 et l’acidification sanguine. En entrant dans la zone d’instabilité (VT2/RCP), l’augmentation tardive de la Rf n’a pas suffi à compenser le CO2 « non métabolique » issu du tamponnement des H+, alors que le CO2 métabolique restait élevé: la dyspnée et la contrainte ventilatoire ont imposé l’arrêt prématuré.

La preuvre en chiffre

Cohérence interne des mesures:

Mesuré:

Rf 23 × Tv 4,3 ≈ 98,9 L·min⁻¹ → concorde avec les 97 L·min⁻¹ observés.

Ce qu’il aurait fallu atteindre:

À Tv inchangé (4,3 L):

Rf requise ≈ 135 / 4,3 ≈ 31–32 c·min⁻¹ → exactement dans la plage idéale (30–34).

Si Rf restait 23:

VT requis ≈ 135 / 23 ≈ 5,9 L → mécaniquement quasiment impossible à cette intensité (Fev1 5,35 L)

Ventilation alvéolaire (ordre de grandeur):

VA ≈ (VT − VD) ×Rf.

En supposant que l'espace mort anatomique VD ≈ 0,15 L:

Situation mesurée:

(4,3 − 0,15) × 23 ≈ 95 L·min⁻¹.

Cible plausible: (4,3 − 0,15) × 31,5 ≈ 130 L·min⁻¹.

Enjeu:

Une VA inférieure limite l’élimination de CO2, fait monter la PaCO2, abaisse le pH et augmente brutalement la drive ventilatoire à l’approche de VT2.

Les 20 dernières secondes du palier

S’il fallait encore en apporter la preuve, il suffit d’observer les vingt dernières secondes du dernier palier.

Elles reproduisent quasiment à l’identique la prescription du profil de performance ventilatoire.

Après avoir contenu sa fréquence ventilatoire le plus longtemps possible, l’athlète tente finalement de la relancer pour stabiliser la ventilation — exactement ce que prescrit le Profil de Performance Ventilatoire.

Cela confirme qu’il adopte naturellement, lorsque l’instabilité devient trop forte, une ventilation adaptée au contexte… mais trop tard.

Chaîne physiologique (résumée)

1. FR trop basse → VE et VA insuffisantes → accumulation progressive de CO2 (hypercapnie relative) et baisse du pH.

2. Entre VT1 et VT2, le tampon bicarbonate commence déjà à générer du CO2 « non métabolique »; la demande ventilatoire monte mais reste bridée par la FR basse.

3. À l’approche de VT2/RCP, l’augmentation des H+ accélère le tamponnement → surcroît de CO2 à éliminer.

4. Transition instable: même en accélérant la FR en fin de palier, la compensation arrive trop

Conclusion

Sans profil de performance ventilatoire solide et sans cadre méthodologique, « jouer » tout seul sur sa respiration a plus de chances de dégrader la régulation que de l’améliorer.

C’est exactement ce que montre ce cas:

Une Rf volontairement trop basse a comprimé la VE (97 L·min⁻¹ mesurés vs ≈135 L·min⁻¹ attendus à 350 W), entraînant une sous‑ventilation, une accumulation de CO2 et un arrêt prématuré de l’effort malgré un Tv correct.

Ce constat rejoint ce que met en lumière l’étude RICCI–Bouverot et le protocole Ventilatory Strategies Training:

Un profilage précis permet :

D'’individualiser les cibles Rf/Tv/VE par zone d’intensité

D'’éviter le « retard ventilatoire » avant VT2

De mieux contrôler l’équilibre acido‑basique

Au final, de sécuriser la performance.

Le profil de performance ventilatoire établi pour cet athlète (après profilage) apparaît, à l’épreuve des faits, particulièrement robuste.

En pratique pour cet athlète:

S’appuyer sur un profilage ventilatoire standardisé avant toute prescription de stratégies respiratoires

C'est le protocole Ventilatory Strategies & training qu'il a débuté

Définir des cibles opérationnelles (FR 30–34 c·min⁻¹ à 350 W, VT adapté) et les entraîner spécifiquement.

Suivre lors de ces entrainement le profil de perfromance ventilatoire

Recalibrer régulièrement ces cibles avec la progression et éviter les ajustements « au pif» en pleine séance ou compétition.

Des monitoring mensuels sont inclus dans le protocole Ventilatory Strategies & training.

En bref, l’optimisation ventilatoire n’est efficace que guidée par des données individualisées et un protocole validé; sinon, le risque de contre‑performance est élevé.

Commentaires